みなさまごきげんよう。

こんな人のための記事です。

社労士試験をバッチリ理解できるように、次の3項目を詳しく解説していきます。

- 社労士の勉強ではどんなことを学ぶのか

- 各科目の出題傾向と学習のポイント

- 勉強する前に知っておきたいよくある質問

筆者の経歴は、

- 現役社労士として10年以上の実務経験がある

- 社労士受験講座の講師も5年間経験していた

社労士試験に出題される科目については、「実務でも学科でも」精通しています。

社労士試験の科目とその具体的内容

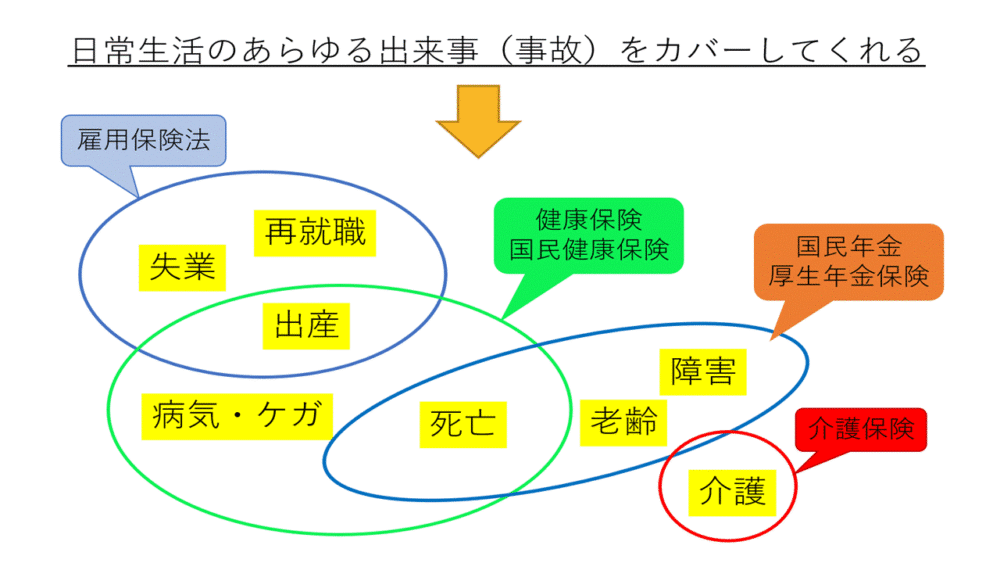

社労士試験に出題される科目は、図のように人生で起こり得る様々なピンチに対応するための法律です。

具体的に勉強するのは以下の10科目じゃ(^^)

労働関係科目

労働基準法

労働安全衛生法

労働者災害補償保険法

雇用保険法

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

労務管理その他の労働に関する一般常識

社会保険関係科目

健康保険法

国民年金法

厚生年金保険法

社会保険に関する一般常識

労働基準法

労働基準法(通称:労基法)は、労働者の保護を目的に労働条件の最低基準を定めた法律です。

具体的には下記のような内容を学習します。

- 労働時間や休憩時間、休日について

- 賃金支払いの原則や残業に関すること

- 就業規則や解雇・雇止めに関すること

試験では、法律条文を用いた基本問題から、判例等の長文問題の出題も増えています。

学習のポイントは、まず法律条文をしっかり暗記することです。その上通達や判例対策にも触れて、その内容や言い回しも理解するように努めましょう。

社労士試験の勉強で最初に学ぶのが労働基準法です。労働科目の基礎になるので、とても大切な科目になります。

労働安全衛生法

労働安全衛生法は、労働災害から労働者を守るための安全管理体制や健康管理等について定めた法律です。

一例として、

- 定期健康診断の実施

- 産業医や衛生管理者の配置

などは会社員の人なら少しはイメージが付くでしょうか。

安全で快適な職場環境の形成の為にある法律じゃ(^^)

試験では、難問や奇問は少なく、基本的事項や過去問を中心に出題されています。

学習のポイントは、専門用語が多く暗記メインに勉強することです。但し、テキストだけでの理解は難しいので、過去問も併行して、出題の傾向も意識しながら学習しましょう。

選択式でも出題されるので、苦手科目になることは禁物です。逆に得点源にできれば心強い科目になりますよ。

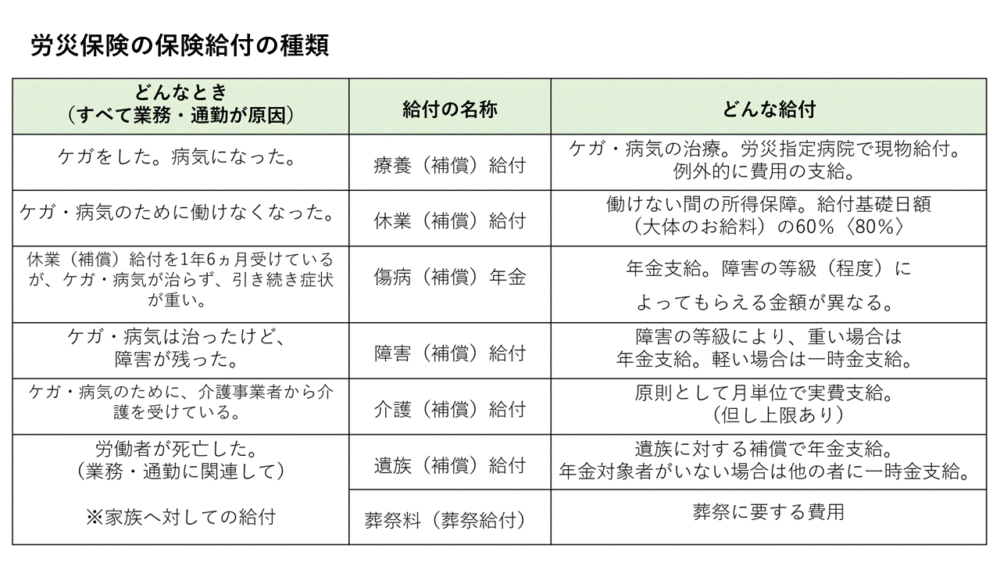

労働者災害補償保険法

労働者災害補償保険法(通称:労災保険法)は、労働者の仕事中または通勤中の病気やケガ等を保護するための法律です。

具体的な保険給付の種類は図の通りじゃ(^^)

前提として労災保険は、仕事に関連した病気やケガ、障害や死亡が対象となり、健康保険を使うことはできません。

試験では、労災保険が適用される条件や保険給付ごとの支給要件・支給額が主に出題されます。

学習のポイントとして、まず「業務災害と通勤災害」の定義を理解しましょう。その上でそれぞれの支給要件と支給額を確実に覚えることが大切になります。

他にも特別支給金や特別加入者など細かな単元もありますが、総じて学習しやすいのが労災保険法です。

雇用保険法

雇用保険法は、労働者の失業時や育児・介護・再雇用などで収入が下がった時の保険給付を定めた法律です。

- 求職者給付:いわゆる失業して収入がなくなった時の給付

- 就職促進給付:失業した後、早期に再就職した場合の給付

- 育児休業給付:育児休業期間の収入を保証するための給付

- 雇用継続給付:介護休業や定年再雇用で給与が低下した時の給付

- 教育訓練給付:雇用保険に加入中の人のスキルアップ支援

上記は一例ですが、実際には非常に多くの給付の種類が定められています。

それぞれ支給要件や日数・金額など細やかに決まっておる(^^)

試験では、保険給付の内容や給付日数を中心に出題され、それぞれの数字についても問われます。

学習のポイントとして、給付の種類が多いので、総則(適用事業や被保険者)も含めて全体像を理解しましょう。その後、個別の支給要件やその日数について暗記していきます。

筆者の講師時代には、細かな数字は後回しで、まずは全体像を体系的に理解もらうことを心がけていました。

労働保険徴収法

労働保険料徴収法は、「労災保険と雇用保険」の保険料の徴収ルールを定めた法律です。

✅ 労災保険と雇用保険を合わせて「労働保険」と呼びます。

✅ 正式名称は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」です。

保険料の徴収方法を「簡略かつ効率的」にするために制定された法律です。

択一式試験では「労災保険法」や「雇用保険法」とセットで出題されるぞ(^^)

出題の傾向は、労働保険料の申告や納付について、またその保険料額の計算問題が主になります。

学習のポイントは、他の科目以上に過去問を重視して勉強することです。法改正も少なく、難問も少ないので、過去問は完璧に仕上げましょう。

労働保険徴収法については択一式試験でのみ出題され、選択式試験では出題されません。

労務管理その他の労働に関する一般常識

労務管理その他の労働に関する一般常識(通称:労一)は、実務とも関連性の深い3分野を主に学習する科目です。

- 労働関係諸法令

- 労働経済

- 人事労務管理

社労士の実務でも使う機会が多い科目じゃ(^^)

労働関係諸法令で具体的に出題されるのは、

- 労働契約法

- 労働者派遣法

- 障害者雇用促進法

- 男女雇用機会均等法

- 社会保険労務士法

など、社労士や人事労務の実務をする上で極めて重要な法律になります。

試験では、選択式・択一式共に、各種法令や労働経済・労務管理の分野が広く出題されます。

学習のポイントは、基本的な法令や労務管理の用語については確実に得点できるように暗記することです。白書については深堀りせずに、全体像と現代の流れ・トレンドを把握しておきましょう。

白書や統計は難問が出題されることも多いので、その代わり法令部分で確実に点数を取ることが大切な科目です。

健康保険法

健康保険法は、業務外の病気やケガをした時の保険給付について定めた法律です。

簡単に言うと会社員のための公的医療保険じゃ(^^)

一般的にも、なじみが深い法律で給付としては以下のようなものがあります。

- 療養の給付:病気やけがをしたとき

- 傷病手当金:病気やけがで働けないとき

- 出産手当金:出産をしたとき

- 高額療養費:医療費が高額な時の自己負担額の抑制

- 埋葬費:死亡したとき

試験では以下の項目が中心に出題されています。

- 健康保険の被保険者、被扶養者の要件

- 標準報酬月額や標準賞与額など保険料の決め方

- 直近の法改正や通達からの問題

学習のポイントは、まずは給付の全体像の理解を行うことです。身近な法律で勉強しやすい反面、複雑な制度も多いので、繰り返し学習することが必要になります。

健康保険法は非常にボリュームが多い科目です。過去問で試験の傾向を理解しながら進めましょう。

国民年金法

国民年金法は、原則として20歳以上で日本国内に住んでいる人全員が強制加入となります。

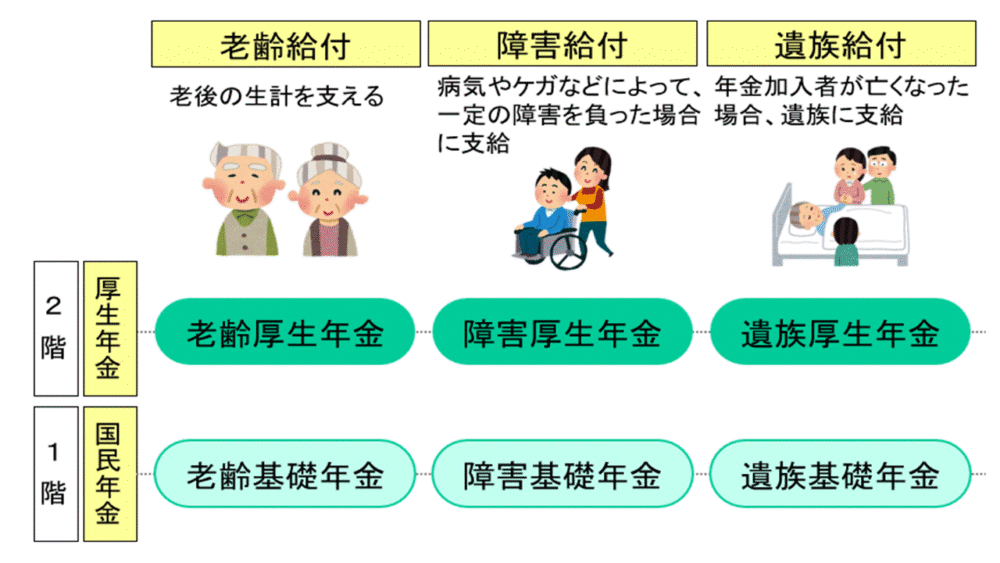

年金が支給されるのは、

- 老齢:65歳になった時

- 障害:一定の障害が残った時

- 死亡:一家の大黒柱が死亡した時(遺族に支給)

などのいわゆる収入が下がる時です。

また年金を受給するには、保険料をきちんと納付している必要があります。

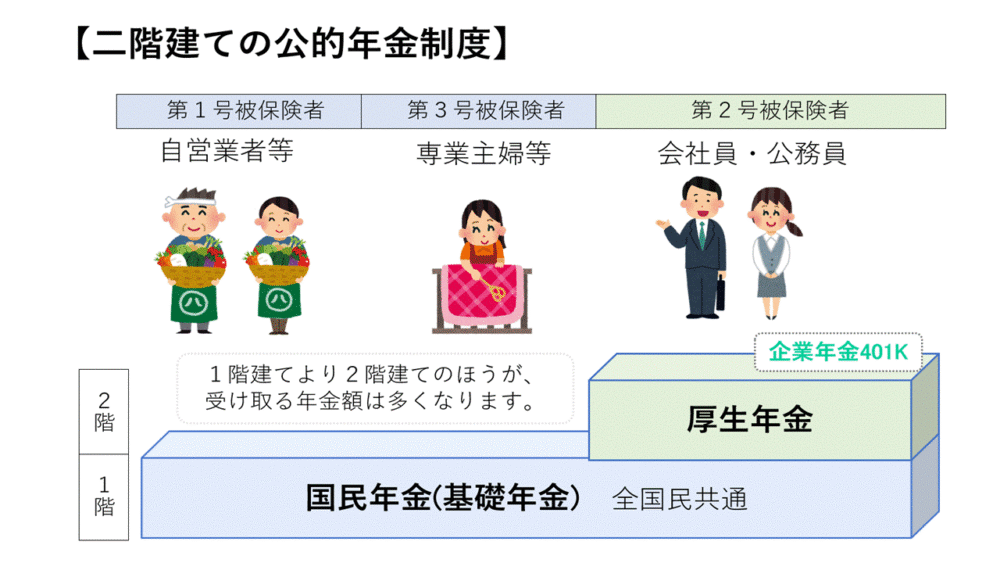

年金制度の特徴は2階建て方式となっていることじゃ(^^)

1階部分は基礎年金として、その仕組みが「国民年金法」に定められています。

試験では、被保険者や年金給付(老齢・障害・遺族)に関することが多く出題されます。

学習のポイントは、まず被保険者や保険料納付のルールを覚えましょう。そして、それぞれの年金が「支給されるための条件」とその「年金支給額の計算方法」を理解していきます。

択一式試験では、70点満点のうち20点は年金科目からの出題なので得意科目にしたいところです。

厚生年金保険法

厚生年金保険法は、企業などに勤める労働者のための年金です。

年金の種類は国民年金と似ていますが、支給要件や金額が変わってきます。

保険料は事業主と折半で負担する仕組みじゃ(^^)

下記は年金給付の種類を表した図です。2階部分として、国民年金に上乗せされた年金の支給がされます。

試験では国民年金と同じく、保険給付(老齢・障害・遺族)に関する内容が多く出題されます。

学習のポイントは、保険給付を中心に国民年金との違いも意識しながら理解していくことです。範囲が広く、制度が複雑でもあるので、繰り返し学習が必須の科目です。

厚生年金保険法は、健康保険法や国民年金法との関連性が高く、それらを理解した後に学習することになります。

社会保険に関する一般常識

社会保険に関する一般常識(通称:社一)は非常に範囲が広いです。

- 国民健康保険法や高齢者医療確保法の公的医療保険

- 児童手当法や介護保険法などの諸法令

- 社会保険の歴史的沿革や最近の動向

などを広く学習する科目になります。

実生活で身近な内容も多く含まれておるぞ(^^)

試験では、上記の諸法令の制度はもちろん、厚生労働白書からも出題されます。

学習のポイントとして、法令については他の科目同様に暗記しましょう。厚生労働白書の対策は、暗記ではなく大きな傾向を把握することを心がけてください。

最新のトレンドや傾向、統計データは情報としては面白いですが、試験では厄介な側面もあります。

社労士試験の科目をマスターするためのQ&A3選

ここからは社労士を目指す人のよくある質問を紹介します。

合格に必要な勉強時間は?

社労士試験に合格するには、800時間~1,000時間が必要だと言われています。

たくさんの勉強時間を要する理由として、

- 試験の出題範囲がとても広い

- 科目ごとに合格基準点があり苦手を作れない

- 勉強内容が難しく理解に苦労する部分がある

などが挙げられます。

学習期間としては、試験日から逆算して10ヶ月~1年の人が最も多いです。

そう!大切なのは到達目標から逆算して計画的に学習することじゃ(^^)

社労士試験合格に必要な勉強時間とスケジュールについては、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事» 社労士合格に必要な勉強時間を解説

独学で合格することはできるのか?

社労士に独学で合格することは不可能ではありません。

但し、それなりにハードルは高く、

- 初学者は内容の理解に苦労する

- 疑問点の質問を直ぐにできない

- 試験テクニックを教えてもらえない

など予備校(スクール)を受講する以上に覚悟は必要です。

とは言え最後は自分次第になるので強い意思が必要じゃ(^^)

社労士試験に独学で挑戦する人は以下の記事で勉強方法とおすすめテキストを紹介していますよ。

関連記事» 独学での社労士試験

おすすめの通信講座はどこなのか?

独学より圧倒的におすすめなのが通信講座を活用することです。

具体的なメリットとしては、

- 講義を受講することで内容を詳しく理解ができる

- 問題を解くテクニックも分かり点数が伸びる

- 本試験に向けた勉強のペースメーカーになる

- 通学する場合と比べて費用が安い

など効率よく学習できるので、独学と比べて時間をかけずに合格できる可能性が高いです。

忙しい社会人の強い味方になるので通信講座はとてもおすすめじゃ(^^)

社労士の通信講座の選び方については、絶対損しないように以下の記事で紹介していますよ。

関連記事» コスパ抜群!社労士おすすめ通信講座5選

社労士試験の基本情報

ここからは社労士試験の基本情報を紹介していきます。

試験日程と申込方法

社労士試験の日程は、年に1回、毎年8月の第4日曜日に実施されます。

午前と午後に分かれて実施され、午前は選択式、午後は択一式の試験が行われます。

- インターネット:パソコン・スマホで申込専用サイトから

- 郵送:申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付する

受験料の支払い方法は、クレジットカード払い、コンビニ払い、銀行ATM(Pay-easy)があります。

申込期間は4月中旬から5月末までなので、必ず期間内に申込を完了させましょう。ちなみに受験票(ハガキ)は、8月上旬を目安に受験者に送付されますよ。

社労士試験の受験資格

社労士試験を受験するには、下記3つの内いずれかが必要になっています。

- 学歴:大学や短期大学などを卒業(法学部などの要件はなし)

- 実務経験:3年以上の社労士の補助業務や法人の労務担当の経験など

- 厚生労働省が認めた国家資格を保有:司法書士や中小企業診断士など約80種類

それぞれ受験資格を証明する書類が必要じゃ(^^)

法律を扱う資格であるため、一定のハードルが定められています。詳しくは下記も参考にしてみてくださね。

» 社会保険労務士試験オフィシャルサイト

出題形式と科目の点数配分

試験の出題形式は「選択式」と「択一式」共にマークシート方式です。

| 科目名 | 選択式出題 | 択一式出題 |

| 労働基準法 | 3点 | 7点 |

| 労働安全衛生法 | 2点 | 3点 |

| 労働者災害補償保険法 | 5点 | 7点 |

| 雇用保険法 | 5点 | 7点 |

| 労働保険徴収法 | 出題なし | 6点 |

| 労働に関する一般常識 | 5点 | 5点 |

| 社会保険に関する一般常識 | 5点 | 5点 |

| 健康保険法 | 5点 | 10点 |

| 厚生年金保険法 | 5点 | 10点 |

| 国民保険法 | 5点 | 10点 |

| 【合計】 | 40点 | 70点 |

社労士試験では、科目ごとの最低基準点も設けられています。苦手科目を作らないために、全体のバランスを考慮した効率的な学習が重要になります。» 社労士試験の実際の難易度と勉強のポイント

合格基準点

社労士試験に合格するには、全体で70%以上の得点が目安となっています。

以下の表は直近の合格基準点じゃ(^^)

| 試験年度 | 選択式合格基準点 | 択一式合格基準点 |

| 2023年度 | 26点 | 45点 |

| 2022年度 | 27点 | 44点 |

| 2021年度 | 24点(労一・国年) | 45点 |

| 2020年度 | 25点(労一・社一・健保) | 44点 |

| 2019年度 | 26点(社一) | 43点 |

社労士試験は、選択式は40点満点、択一式は70点満点です。

科目ごとと基準点は、選択式は5点中3点、択一式は10点中4点です。但し、あまりにも難問だった年には、一部の科目で救済が入り基準点が引き下げられます。

社労士を名乗るには

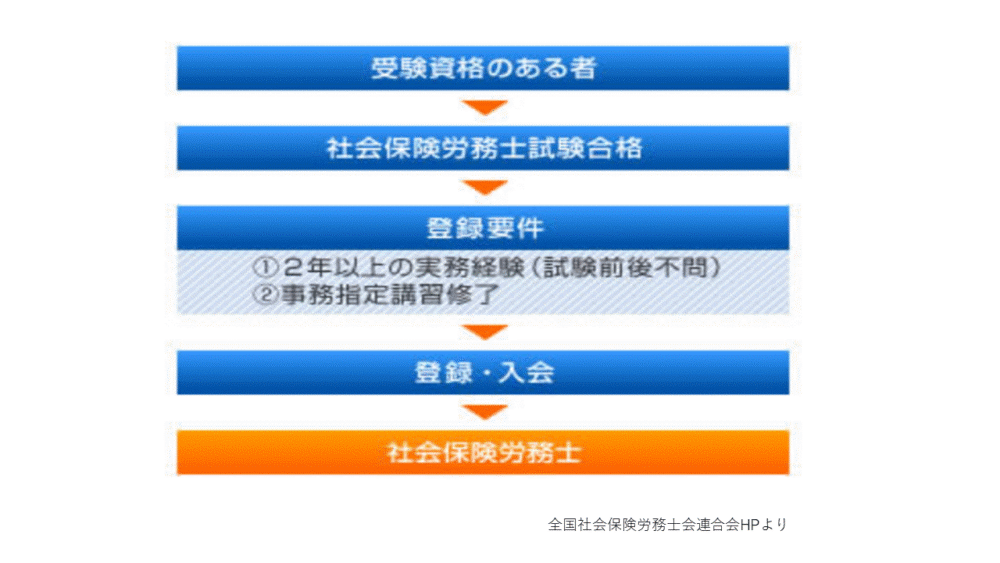

実は合格するだけでは「社労士」とは名乗れません。

下記のいずれかの要件を満たした上で、社会保険労務士名簿に登録する必要があります。

- 企業での実務経験2年以上

- 事務指定講習の受講を修了

実務経験について試験の前後は問われません(^^)

登録後は堂々と社労士と名乗って、独立開業もしくは企業で勤務する形で、専門家として活躍することができます。

社労士試験の科目まとめ

社労士試験で学習する科目は非常に役立つものばかりです。

- 社労士試験で学ぶのは全10科目

- 労働関係科目と社会保険関係科目で成り立っている

- 人事労務の国家資格としてキャリアアップに繋がる

- 本試験では択一式・選択式の2つの形式で出題される

- 効率よく合格を目指すのなら通信講座がおすすめ

合格にはそれなりの勉強が必要ですが、社労士に興味をもってもらえる人が少しでも増えると嬉しいです。

それではまたっ。